- 来源: 本站原创

- 发布日期: 2015-05-18

- 字体: [大] [中] [小]

- 分享到:

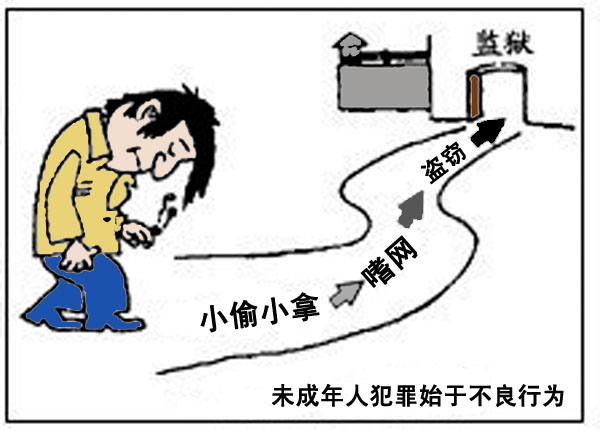

未成年人犯罪始于不良行为

什么是未成年人的不良行为?

未成年人的不良行为,是指违德、违纪、违法等越轨行为,即轻微违法或违背社会公德的行为。

不得实施的“严重不良行为”:(一)纠集他人结伙滋事,扰乱治安;(二)携带管制刀具,屡教不改;(三)多次拦截殴打他人或者强行索要他人财物;(四)传播淫秽读物或者音像制品等;(五)进行淫乱或者色情、卖淫等行为;(六)多次偷窃;(七)多次赌博,屡教不改;(八)吸食、注射毒品;(九)其他严重危害社会的行为。

吸烟——易伤害健康、诱发犯罪

《预防未成年人犯罪法》第十五条规定“未成年人的父母或者其他监护人和学校应当教育未成年人不得吸烟、酗酒。任何经营场所不得向未成年人出售烟酒。”之所以把吸烟作为不良行为加以预防,一是由于未成年人无经济来源,为了达到吸烟的目的,他们会想方设法弄钱。从司法实践看,少年因吸烟而诱发的盗窃、抢劫犯罪屡有发生;二是吸烟容易诱发不良交友。

旷课、夜不归宿——易受外界侵害

《预防未成年人犯罪法》第十六条规定:“中小学生旷课的,学校应当及时与其父母或者监护人取得联系。未成年人擅自外出夜不归宿的,其父母或者其他监护人、其所在的寄宿制学校应当及时查找,或者向公安机关请求帮助。收留夜不归宿的未成年人的,应当征得其父母或者其他监护人的同意,或者二十四小时内及时通知其父母或者其他监护人、所在学校或者及时向公安机关报告。”旷课不仅会影响正常的学习,而且在旷课的时间里很可能会因得不到有益的监护而沾染不良行为。未成年人擅自夜不归宿,一旦发生问题,由于得不到及时有效的监护,容易受到外界的侵害。

打架斗殴——易产生违法行为

《预防未成年人犯罪法》第十四条第(三)项规定未成年人不得有的不良行为“打架斗殴、辱骂他人。”有一些未成年人性格好斗、脾气暴躁,遇到不顺心的事,可能大打出手,持刀害人。家长是未成年人的监护人,要求自己的孩子不能随身携带有伤他人的器具,这是对孩子的关爱。

强行向他人索要财物——易发展成抢劫

有的孩子养成一种不良习惯,想要什么就非得到不可。如果家长不答应,他的要求没有得到满足,就不择手段向他人索取,甚至进行敲诈勒索。遇到被索取对象的抵制或反抗,极易使用暴力,这样性质也就变成了抢劫犯罪了。

观看、收听色情、淫秽音像制品——易诱发性犯罪

《预防未成年人犯罪法》第二十六条规定“禁止在中小学校附近开办营业性歌舞厅、营业性电子游戏场所以及其他未成年人不适宜进入的场所。”法律之所以这样规定,是为了保护未成年人的身心健康,减少色情、暴力等黄色文化污染。据犯罪心理学分析,少年性机能渐渐发育成熟,但往往性道德观念的形成却落后于性机能发育的成熟,色情文化的污染最容易使这个时期的少年放肆地追求性刺激。色情文化污染,是未成年人性犯罪的直接原因。

与品行不良的人交友——易近墨者黑

未成年人犯罪呈现团伙化趋向,共同作案的比例较高,近年审理的未成年人刑事案件中共同犯罪高达60%以上,这与不良交友有密切关系。因为,青少年阶段是逐步走向成熟的阶段,这一阶段其模仿性极强,周围环境对他们的影响很大。由于在他们周围同他们长期来往的都是一些有各种不良习气的人,所以容易染上好吃懒做、贪图享受的不良习气,从而使之逐步走上违法犯罪的道路。

携带管制刀具——易导致严重违法犯罪

什么是管制刀具?根据公安部《对部分刀具进行管制的规定》,是指匕首、三棱刀、弹簧刀以及其他类似刀具,只有法律规定的人员如解放军、武警、专业狩猎人员才能持有、携带上述刀具。如果违反上述规定,携带管制刀具进入公共场所的,根据《治安管理处罚条例》规定应受到拘留或者罚款处罚。未成年人携带管制刀具遇到情况可能伤害别人,也可能被他人伤害,导致严重违法犯罪后果的发生。

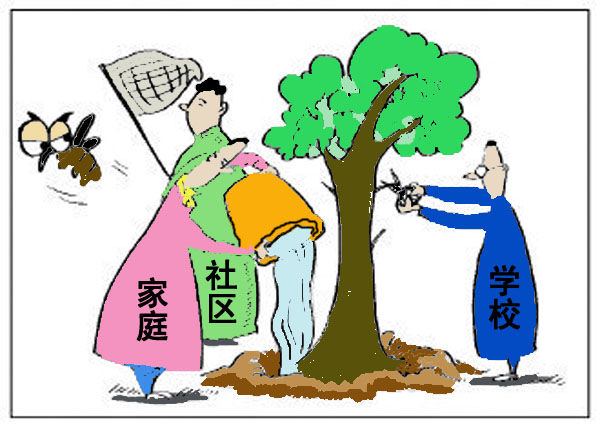

聪明的人不是不犯错误,而是不犯大错误。要想不犯大错误,就要学会自我保护,学会拒绝,不被不健康的东西所左右,不随波逐流瞎盲闯,不受黄色、灰色、黑色污染,努力培养自身的良好教养!

【案例分析】张某,16岁,因盗窃罪被判有期徒刑。张某在上小学的时候,父亲经常从工厂里偷偷往家里拿些东西,还常常把张某叫到工厂,把一些东西悄悄装在他的书包里让他带回家。慢慢地,受父亲的影响,张某养成了一个坏习惯,经常把别人的东西“拣”回家。父母总是夸奖他有本事,“顾家”。上初中后,张某迷上了网吧,为了有钱进网吧,张某把“拣”到的东西拿去卖,后来又伙同网友去盗窃,把盗窃来的钱拿去上网、大吃大喝、进高档舞厅。渐渐地,胆子越来越大,仅两年时间,就和同伙作案共二十多次,盗窃过的东西有钱包、手机、自行车和摩托车,价值二万七千多元,最终被追究刑事责任。

-

- 联系方式 电话: (0750) 3867379 传真: (0750) 3861659

- 本站版权所有 : 江门高新区管理委员会 江门市江海区人民政府 粤ICP备2021104581号